ТЕЛЕФОНЫ

По общим вопросам

АДРЕС И EMAIL

По общим вопросам

Ведущий преподаватель Мария Калинина рассказала проекту Museing о том, как проходят занятия на курсе «Кураторство и проектирование выставочных пространств» у бакалавров, какие знания и навыки необходимы любому куратору и какие типичные ошибки делают молодые художники и арт-практики.

Вы преподаете кураторство и проектирование выставочных пространств, а также историю искусств ХХ — ХХI-го века в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Как выглядит процесс обучения?

Свой курс я строю из расчета того, что у нас мало учебных часов, а студенты у меня по большей части визуалы — они считывают информацию образно и могут рождать визуальные идеи в огромном количестве. В такой гибкости мышления есть особое удовольствие, но отсутствие критического мышления и философско-теоретической базы часто препятствует им в работе над своими проектами. Поэтому моя первоочередная задача состоит в том, чтобы дать базис знаний по теории и истории искусства, философии в ускоренном режиме. И уже после мы переходим к практическим вещам, в частности, к работе над экспозицией выставки. В целом, мой курс — это лаборатория идей. Вместе со студентами я обсуждаю историю искусства, современные художественные и нехудожественные практики. И уже из этого междисциплинарного обсуждения рождаются идеи наших проектов.

Какие знания необходимы для того, чтобы стать куратором? Практические ли это навыки в области гуманитарных дисциплин или кругозор в целом?

Во-первых, нужно любить искусство. Это самое главное. Во-вторых, необходимо стараться познавать самую суть произведения, пытаться докопаться до того, что хотел сказать нам художник. А с другой стороны — рассматривать художественный проект как часть коммуникативной сети, который находится в постоянном взаимодействии. Сейчас, в большинстве своем, современное искусство концептуально, и без определенной теоретической подготовки считывать его, конечно, можно, но только на поверхностном уровне. Необходимо постоянно обращаться к знаниям по истории и теории искусства, философии, социологии и антропологии. Но простой начитанности недостаточно. Нужно постоянно обновлять информацию.

Также очень важно умение смотреть на историю, в частности на историю искусства, с разных сторон. Я убедилась на своей практике, да и история кураторства говорит о том, что без этого умения невозможно достичь успеха в нашей профессии. Например, работы Энди Уорхола можно рассматривать с точки зрения его современника, с точки зрения человека 90-х годов, с позиции нашего современника или, возможно, человека будущего. Эта, в определенном смысле, насильственная трансформация собственного аналитического аппарата крайне важна для работы куратора. С одной стороны, она позволяет немного отстраниться от классического знания и посмотреть на него критически. С другой стороны, она всегда дает вам возможность выстроить свою игру с искусством, создать свое полноценное пространство-произведение искусства.

Куратор — это тот, кто придумывает свои правила игры и приглашает социум их опробовать: пересмотреть свои точки зрения, узнать что-то новое. В этом смысле работа куратора похожа на режиссуру кино. Куратор, как и режиссер, работает с категорией времени. На выставке мы можем оказаться и в прошлом, и в настоящем, и в предполагаемом будущем.

Какие типичные ошибки совершают молодые кураторы?

Самое распространенное — это недоверие к произведениям искусства. Некоторые кураторы вкладывают в работу художника только свою интерпретацию, игнорируя задумку автора работы. На первых порах в кураторской практике нужно забыть про собственное «я» и лишь «подключать» свой голос к произведению.

Другая частая ошибка состоит в том, что молодые кураторы интерпретируют произведения искусства с помощью философских текстов, которые имеют лишь очень опосредованное отношение к конкретной работе. Данный ход часто перекрывает, заглушает само произведение, что, на мой взгляд, совершенно неправильно, так как одна из самых главных задач куратора — сделать слышным голос произведения.

Какие студенческие проекты вам больше всего запомнились?

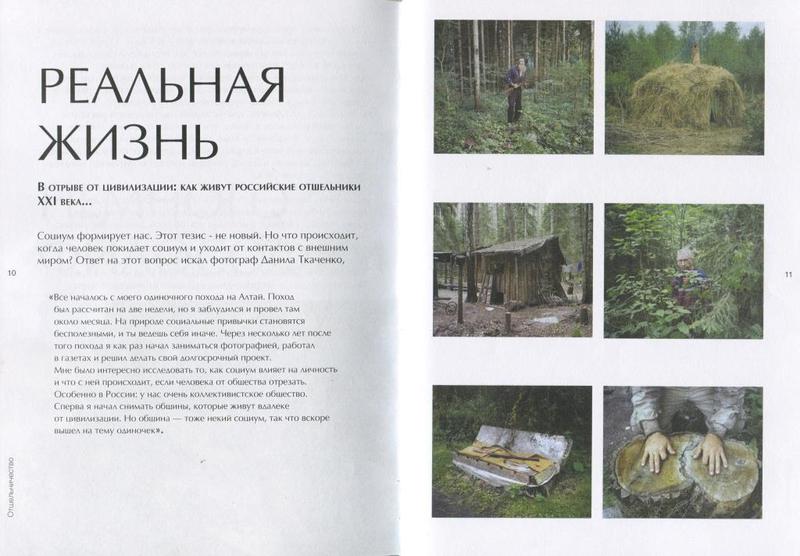

Было много интересных проектов. Например, мне понравилась работа Сони Кругловой, посвященная отшельникам. Она исследовала трансформацию данного образа в истории. В английском языке есть такое понятие как «stranger». Но кто эти «strangers»? Ведь это совсем необязательно те люди, которые ушли из социума жить в дикую природу. Это еще и те, которые, несмотря на то, что остаются внутри общества, полностью уходят в свой внутренний мир.

Еще запомнился очень хороший проект про медиавандализм Кати Гущиной. Она анализировала деконструкцию общества тотального контроля и отношения современных художников с системой медиа-слежения. Получился интересный проект-исследование у Варвары Подзоровой. Она показала, как в современном русском искусстве отображаются идеи клубной культуры транса, столь популярной в 90-е годы.

В целом, у нас много хороших проектов, но мало времени на их реализацию. Чтобы получился действительно глубокий, проработанный кураторский проект, нужно вложить в него много времени, это трудно осуществить в рамках нашего курса. Даже над самыми достойными проектами нужно еще много работать. Правда, создание полностью готового продукта — это не цель нашего курса. Самое важное для нас — освоить навыки критического анализа современной культуры.

В чем принципиально различаются задачи куратора и современного художника?

Художник больше смотрит вглубь объекта искусства, куратор же смотрит на художественное произведение со стороны, расширяя его границы и проблематику. Куратор делает выставку для более широкой аудитории, нежели когда над выставкой работает художник. Даже менее удачные работы куратор может вписать в выставку, выстроив диалог между всеми произведениями. А это возможно только при наличии дистанцированного взгляда на произведения искусства, чего художнику часто трудно достичь. Для куратора каждая работа — это одна краска на палитре. И его задача — смешать все имеющиеся у него краски (произведения), чтобы получилось интересное и ясное высказывание.

Над какими проектами вы работаете сейчас?

Сейчас я готовлю проект для следующей Московской биеннале. Это обширный философский проект, основанный на книге американского фантаста Филиппа Дика «Убик». Само слово «убик» в произведении Филиппа Дика переводится как вездесущее, всеобъемлющее, то, что заставляет нас жить и бороться. В то же время, в этой книге много тем, связанных со временем и преодолением телесных границ. Идея размытости, невозможности коммуникации — там целый ряд вопросов, над которыми мне интересно подумать вместе с художниками.

Я считаю, что сейчас нужно как можно больше дистанцироваться от какой-либо конкретики. Сегодня многие однозначные высказывания, будь они активистские или нет, воспринимаются не всегда адекватно собственному замыслу. Темы, которые сложно перевести, неподвластны сторонней интерпретации и контролю. В то время как в активистском искусстве ты всегда выступаешь против кого-то, у тебя всегда есть враг, пусть даже и абстрактный. Сейчас мне бы хотелось аннулировать внешнего врага. Может он и есть, но это уже мой внутренний враг, а это уже совсем иной диалог.

Текст: Дарья Ждан

Полная версия интервью

Спасибо, вы успешно подписаны!

Извините, что-то пошло не так. Попробуйте позже.

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.